イベントカレンダー

【2025年6月~】国内自動車関連イベント

| カテゴリー | 会 期 | イベント名称(会場) | 関係情報 |

|---|---|---|---|

| R | 6月14日(土)~ 6月15日(日) |

GR86/BRZ Cup 2025 第3大会 (スポーツランドSUGO) |

NAPAC協業 |

| R | 7月5日(土)~ 7月6日(日) |

スーパー耐久シリーズ2025 第4戦 (スポーツランドSUGO) |

シリーズ協賛 会員出展 |

| R | 7月12日(土)~ 7月13日(日) |

GR86/BRZ Cup 2025 第4大会 (十勝スピードウェイ) |

NAPAC協業 |

| R | 7月26日(土)~ 7月27日(日) |

スーパー耐久シリーズ2025 第5戦 (オートポリス) |

シリーズ協賛 |

| E | 7月26日(土)~ 7月27日(日) |

オートメッセ in 愛知2025 (AICHI SKY EXPO) |

NAPAC出展 会員出展 |

| R | 9月6日(土)~ 9月7日(日) |

GR86/BRZ Cup 2025 第5大会 (富士スピードウェイ) |

NAPAC協業 |

| C | 9月13日(土)~ 9月14日(日) |

頭文字D 30th Anniversary 2days (富士スピードウェイ) |

会員出展 |

| R | 10月4日(金)~ 10月5日(日) |

GR86/BRZ Cup 2025 第6大会 (鈴鹿サーキット) |

NAPAC協業 |

| R | 10月25日(土)~ 10月26日(日) |

スーパー耐久シリーズ2025 第6戦 (岡山国際サーキット) |

シリーズ協賛 |

| R | 11月8日(金)~ 11月9日(日) |

九州カスタムカーショー2025 (グランメッセ熊本) |

会員出展 |

| R | 11月15日(土)~ 11月16日(日) |

スーパー耐久シリーズ2025 第7戦(最終) (富士スピードウェイ) |

シリーズ協賛 |

| R | 11月29日(金)~ 11月30日(日) |

GR86/BRZ Cup 2025 第7大会(最終) (鈴鹿サーキット) |

NAPAC協業 |

※区分の「R」はレースイベント、「C」はサーキット場イベント、「O」は旧車イベント、

「E」はカスタム・チューニング・ドレスアップ等の展示会を表します。

※各イベントの詳細につきましては、イベント公式HPまたは主催者までお問い合わせください。

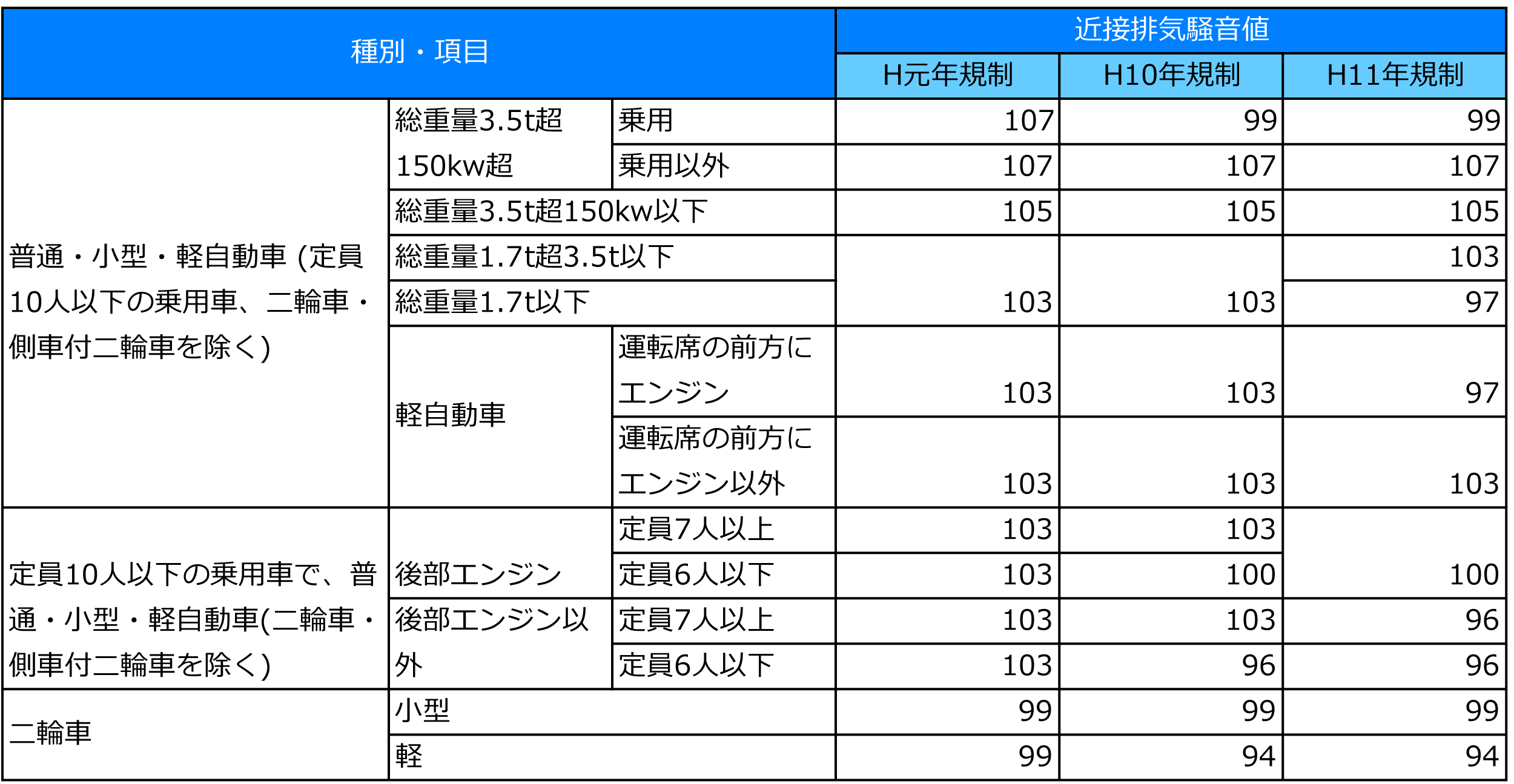

騒音値規制

近接排気騒音(継続検査規制)

継続検査(車検)時に以下の規定値を越えると基準適合外となり、公道を走る事は出来ません。 規定値以上で走行した場合、平成15年4月以降は、罰金刑・懲役刑が適用されます。

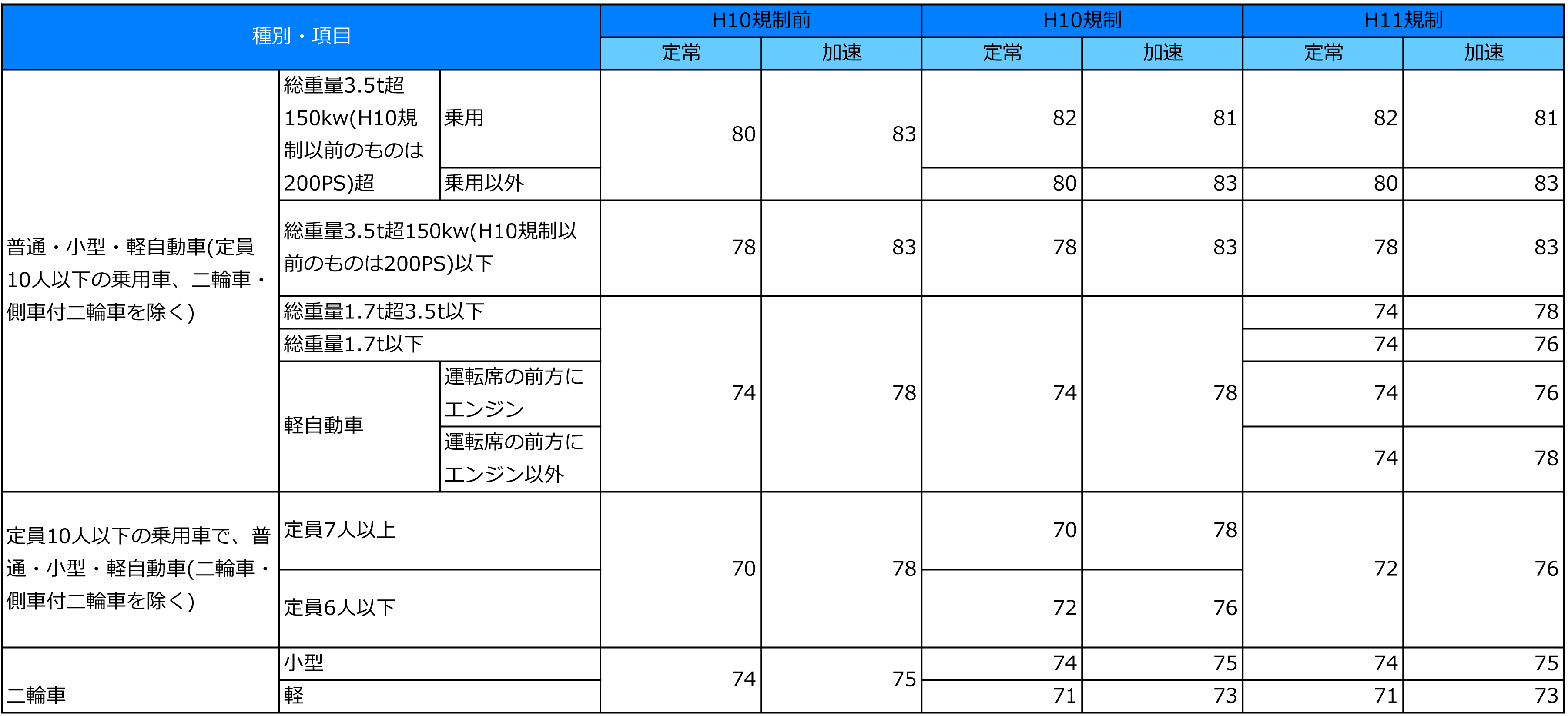

自動車排気騒音(新車登録規制)

新規検査(車検)時に以下の規定値を越えると基準適合外となり、公道を走る事は出来ません。 規定値以上で走行した場合、平成15年4月以降は、、罰金刑・懲役刑が適用されます。

測定方法

近接排気騒音値の測定方法知ってますか?

騒音に関しては、本来、排気騒音は、「近接排気騒音」「加速走行騒音」「定常走行騒音」の3種類が定められていますが、通常、継続検査時は「近接排気騒音」しか計りません。

以下に近接排気騒音の測定方法の概略を紹介します。

車両・測定マフラーとも十分に暖気した後、停車状態で、ニュートラルギア位置にて 最高出力回転数の75%の回転数までエンジンを回した状態を一定時間(一般的に5秒以上)保持し、急激にアクセルを離したときの最大音量値を測定します。 マイクロフォンは下記のように、マフラー端から45度後方の同じ高さで距離0.5mに設置します。

試験場所は、屋外の出来るだけ周囲からの反射音の影響を受けない平坦舗装路とし、天候は路面が乾燥している状態をたもてる、風速5メーター以下の条件で行います。規制値は最近の乗用車(平成10年規制車)では96デシベル以下(後部エンジン車は100デシベル以下)になるよう規制されています。(騒音計の設定は周波数補正がA特性、動特性をFASTとして測定します。)

よくある質問

- QJASMA認定と保安基準適合(車検対応品)とあるんですがどちらも車検対応なのでしょうか?

- Aマフラーの種類は大別すると車の所有者が一番身近に感じる車検ということに注目すると、車検対応か車検非対応に分かれます。そして車検対応品というものは、時代の流れから大きなくくりの中でさらに細分化され、その細分化された名称がJASMA認定品・保安基準適合品・車検対応品などのような類別の呼称になってきています。

- Q車検対応部品のマフラーとJASMA認定マフラーって何が違うの?

- AJASMA認定マフラーは、ユーザーの皆様に安心してご使用いただける高性能な自動車用マフラーを市場に提供することが できるよう、自動車メーカーのマフラーの製作基準に負けることなく、社会性・環境騒音問題・大気汚染の防止や使用上 の安全面等、日本自動車スポーツマフラー協会が定める様々な基準をクリアして製造出荷されるものです。確かに車検に 通らなければ公道を走行することができません。しかし、車検に通りさえすれば良いのでしょうか、車検というのは、一 定期間(多くの場合2年間)使用し経過した自動車が、その時点で法律に定められた道路運送車両の保安基準を満たすかど うかということで、その後2年間の保証をするものではありません。使用者の自己管理責任のもとに正しく維持管理し走 行してもいいですよということです。ですから車検を通すためという一面から考えれば、たとえ2、3日しか消音効果が 無いようなマフラーでも、装着してすぐであれば通ってしまうこともあるのです。果たしてそれでいいのでしょうか。ま た、そのようなとき、ユーザーはどのように対処すればよいのでしょうか。JASMA事業部では、アフターマーケットが欧 米のように発展することをいつも考えています。ですから製造者・販売者・使用するユーザー・自動車を整備する人や検 査する人の誰もが「安心して使用できる」「安心して販売できる」「安心して製造できる」アフターマーケット用排気シス テムを提供できることを常に考え努力しています。そして、その加盟企業は皆、高性能・高品質なマフラーの製造・販売 を目指す前向きな企業ばかりです。そして、同時に当事業部から常に監査されているというリスクもあるのです。

従って、当事業部所属企業は、ユーザーが間違った使い方をしないように、サーキットやクローズドコースでの使用を目 的としたスポーツユースのマフラー【RO】、一般道で使用する保安基準への適合性をメーカー責任にて確認したマフラー 【SR】と言う具合に、プレートによる識別を自主的に行っています。また、一般公道で使用されるマフラーでも環境騒音 問題を意識して、限られた排気音量の中で、車のポテンシャルが引き出せるように開発・設計され、当事業部の認定を受 け、全国の陸運支局に届けられたものがJASMA認定マフラーです。どのようなマフラーを使用することがよいかは賢明な ユーザー諸氏であれば、すぐ理解できると思います。

- Q車両法の改正で、ユーザーの「自己管理責任」が重くなったと聞きました。具体的にはどういうこと?

- Aクルマの保守管理は、使用者の責任において実施されるべきものです。それは、クルマの使用状況によって傷み具合や劣 化の状況に違いがあるからです。

■使用者の責任

そのクルマの傷み具合や走行距離について一番詳しいのはドライバーです。理想をいえば、自分自身が工具を手にして 整備をすることですが、なかなかそうもいきません。通常は整備工場に出すことになります。ところで平成7年の法改 正では、点検整備の項目が少なくなりました。今までよりも点検項目が減って費用が安くなると喜んでいる方もいるか もしれませんが、喜んでばかりもいられません。というのもそれらの項目は、これからは自分で管理してくださいとい うことでもあるのです。自分で点検項目が少なくなったからと言って何もしないと車の調子が悪くなることもあります。 それは自分の責任まのです。これが「自己管理責任」です。従来のように整備工場任せで、万が一なにかあったら「自 分は知らない。整備工場で調整してもらったのだから、責任は整備工場にある」という話はもう通用しませんよという ことです。今回の法改正では、クルマを保安基準に適合するように維持管理する義務は、クルマの使用者にあるとする 規定が明文化されました。つまり決められた点検整備項目以外であっても、そのクルマの使用状況に応じた点検整備を 適宜、自主的に行う(整備工場に発注する)義務があるということです。

■新しい車検制度

新しい制度では、一面においてはユーザーがやさしく点検ができるように内容を簡素化したということがあります。す なわち24ヶ月点検整備(車検)が大変にやりやすくなったのです。たとえば、まず車検を受けて具合の悪いところがあれ ば、後から整備することもできるようになりました。といっても、車検を通れば点検整備をやらないですむということ ではありません。車検が通った後でも、必ず24ヶ月点検整備を行わなければなりません。そして、この点検整備を実 施した記録簿は2年間保存し、次回の車検で提示することが求められています。

■ユーザー車検

使用者自らがクルマの管理を行い、整備不良などで事故のないように維持しておく。これはユーザーとしての当然の義 務です。今回の改正にあたって、一部ユーザーから「ユーザー車検」が格安にできるようになったと喜ぶ声も聞きます が、経費の安さを求めてユーザー車検を行うことは本末転倒です。ユーザー車検は車検費用を安く上げることが目的で はありません。ユーザー車検本来の目的は、自分で自分のクルマの状況を把握し、必要な整備を適宜実施することにあ るのです。つまりユーザー自身がクルマの健康状態をしっかりと管理するということなのです。

■点検の意義

24ヶ月点検整備は、点検整備の項目(60項目)に従って、向こう2年間、安心して乗れるための各部の整備を行うことで す。安全にかかわる部分などを分解し、内部の使用部品の具合などについてもきちんと点検します。そうして初めて、 たとえばブレーキライニングが2年でこの位の減り方ならばあと6ヶ月は大丈夫だなどと判断することができ、と同時 にクルマの状況をよく把握することができるのです。さらにいえば、ブレーキパッドの残りはあと何mmだから次は6 ヶ月後といった整備計画も、自然に立てられるようになるわけです。

■ユーザー車検の問題点

しかし、まったく問題がない訳ではありません。ユーザー自身で点検する場合は、各部品の使用状況、すなわちどこま ですり減ったら使用できなくなるのかについての判断が、正確に行えるかという問題があります。その判断には、これ までより、かなり多くのクルマについての知識が必要になることはいうまでもありません。ユーザー車検では、検査の ときに保安基準に合格すれば車検は通ります。しかしこの合格ですべてOKというものではなく、今後2年間家族や友人 を、または歩行者や他のクルマを巻き添えにするようなトラブルが起きないような整備が必要なのです。自分でできな いと判断したら、ためらわずに整備工場と相談してください。

- QJASMA認定品のマフラーやエキゾーストマニホールドを買いたいけど、どこから出てるか教えてくれますか?

- A事業部所属企業の製造するJASMA認定品については、事業部で管理番号を付けてデーターベース化しています。現在ユー ザー様向けのサービスを実施しております。愛車の車両型式とエンジン形式を事前に調べお電話を下されば、情報を提供 いたします。電話番号は03-5437-6881です。またインターネットメールにてのお問い合わせもお受けいたします。ただ し、SR・RO製品については、各製造メーカーにお問い合わせください。なお、JASMA登録番号からの検索はただいま実施 しておりません。

- Q証明書を無くしたけど再発行とかできます?

- A平成14年12月末日をもって、JASMAによる再発行業務は終了いたしました。JASMAによる再発行はいかなる理由にせよ 行なっておりません。再発行に関しては、各メーカーに一任しておりますので、お手持ちの製品のメーカーにお問合せ下 さい。但し再発行可能な場合でも再発行に関する提出資料と再発行手数料と多少のお時間をいただくこととなります。

- Q認定プレートがマフラーからはがれて紛失してしまったがどうしたらよいですか?

- A通常の走行状態では考えられないことです。また当事業部からプレート単体での再発行は行っておりません。お持ちのマ フラーのメーカーに個々に問い合わせて対応を行っていただきたいと思います。尚認定プレートは簡単にとれないように 溶接などで固定するよう指導していますので、滅多なことではとれないと考えております。とれた原因として極端な車高 の変化により、道路上の障害物や突起物にぶつかって剥がれ落ちることが考えられますので、緩衝装置等の交換の際は走 行上問題ないように路面との間隙を十分とるよう気をつけて下さい。また運転を行う自分自身はもちろん、周りの状況も 十分考えて安全に運転してください。

- Qマフラーを購入したが必要パーツが入っていなかったんだけどどうしたらよいでしょうか?

- Aまず購入時には、必ず使用前に箱を開けたとき、まず取扱説明書等をよく読み付属品がそろっているか、認定書が入って いるか、内容に間違いがないかを確かめて下さい。取り付けを販売店やディーラーに依頼したときには、取扱説明書や認 定証・保証書等必ず受け取ってください。また質問にある様な付属品の不足があったら、使用する前にマフラーメーカー かお求めになった販売店に問い合わせをし、対応してもらいましょう。

- Qエンジンを破損した原因がマフラーだといわれたがどうしよう?

- Aこのような場合には、ユーザーの方にも協力をいただくこととなります。まず当事業部としてもメーカーとしても破損結 果の報告内容をいただかないと、どこから調査を行わなければならないかということの判断が付きません。報告書を頂い た上でマフラーメーカーと共同で対応いたしますので、もしこのような事故が起きましたら速やかに当事務局もしくはマ フラー・エキマニ製造メーカーにご連絡下さい。

- Q例えばOEM生産供給により外観上ほぼ同じ車両が販売されているがその場合にはマフラーなど共通に使えるのですか?

- Aこの問題については当事業部としても以前より検討させていただいておりますが現状は車両の型式別に認定の判断を行 っているため型式が異なる場合には取り付けに問題がなくても認定対象外となってしまします。また仮に型式が同じでも 各メーカーの製造責任の元、装着可能対象となっていなければなりませんので、購入の際には愛車との適合性を十分調べ た上でお求めになることをお勧めします。不明な場合は、JASMA事業部03-5437-6881までお電話下さい。

- Q規制緩和の後、認定書,証明書なしでも車検に合格しますか?

- A認定書及び証明書はあくまでも検査の際の補助的な資料ですので検査官が必要とするかどうかと言うことが重要になり ます。提示を求められた際には速やかに提示できるよう準備をして下さい。本来JASMA認定品に装着されているプレート と一対のもです。JASMA認定部品だということを証明するものですので紛失しないよう、車検証などと共に車内に保管所 持して頂くようお願いします。

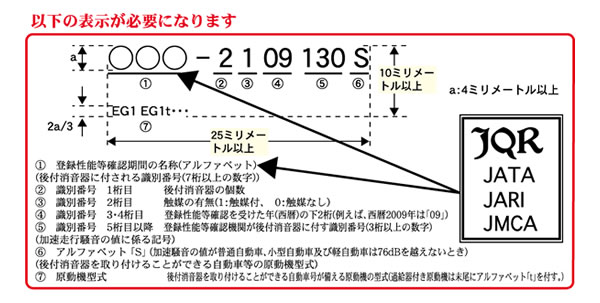

- Q表示番号と登録番号ってなに?

- A表示番号とはJASMA認定部品の部品番号で、登録番号とはJASMAに対し各メーカーが車の型式別に登録を行った際に発行 される認定番号を示します。購入時にご自分の車の車両型式が登録されているか、認定書でお確かめ下さい。

- Q2分割以上の製品の部品の「バラ売り」をしてもらえますか?

- Aこれは各々のメーカーにより取り扱いが異なりますので各メーカーに直接お問い合わせ下さい。

- Qマフラーの価格は教えてくれないの?

- A当事業部としても将来的にはマフラー・エキゾーストマニホールドの適応車種検索と同様に提供できるよう検討・準備さ せていただいておりますが、現時点では各メーカーにユーザーの方から問い合わせを行っていただくようお願いしており ます。

- Qマフラーの取付のやり方はどうやったらいいの?

- A取り付けに関しては取扱説明書をよくお読みになり必要な工具をそろえた上で行うのが原則ですが、車両によっては、特 殊工具を必要とする場合もあるため、取扱説明書等に従い、十分に注意して行って下さい。ご自分での作業に自信がない 場合は、カー用品専門店や整備工場に依頼することをお勧めします。また、マフラー・エキゾーストマニホールドは熱が 非常に高温となり火傷を負うことも十分に考えられ危険ですので、プロにお任せするのが安全で確実だと思います。

- Qマフラーの音量及び音質はどんな感じ?

- Aこちらに関しては各メーカーに問い合わせをお願いしております。というのも各メーカーそれぞれ内部構造やその形状パ イプ系がまちまちであり、開発コンセプトによっても、求める志向が異なり、それが音質等につながってくるため細かく はお答えできません。各メーカーの商品企画部等へのお問い合わせをお勧めします。

- Q事業部会員メーカー以外のメーカー製品について教えてほしい

- A誠に申し訳ございませんが事業部所属企業以外のメーカーに関しての資料がないためお答えできません。できる限り、各 メーカーの問い合わせ先をお教えできるよう対応させていただいております。

- Qマフラーを交換したら、思ったより音が大きい(小さい)ので少し音量を下げて(上げて)ほしいけど?

- Aちょっと難しいと思いますが、構造上及び製品自体の問題ですので各メーカーにお問い合わせ下さい。

- Q工場の中で近接排気騒音を測定して、「規制レベル以上あるからダメ」といわれたが?

- Aまず整備点検や車検等でも問題となる近接排気騒音ですが、これには幾つか計測を行う上で条件があります。まず最も重 要な音量ですが、乗用車の場合保安基準では上限が103dBであり規制年度や種別によって数値が変化します。よって上記 の質問ではまずこの点が問題で、平成10年以前に製造された乗用車であれば、音量的には問題はありません。しかしこ のケースのように計測の場所として工場内や壁の付近など周りに音が反射する物がある場合には、計測上適しません。こ の点で、上記の工場内というのは間違った測り方で問題となり、正確な値を求める場合、正しい計測方法に準じて計測し 直す必要があります。また、平成10年以降に製造されたほとんどの乗用車は、規制が強化され96dB以下でなければなり ません。(軽自動車は97dB)この規制値に対応するJASMA認定マフラーには【R98JASMA】というプレート表示がされてい ます。詳しくはJASMA事業部にお問い合わせください。またその他、計測時の原動機の回転数・騒音計の状態等が条件と してあります。

もし上記の質問のようなケースでは、整備事業者の方には、単に「規制値以上あるからダメ」といった表現ではなく正確 な音量を提示していただくことが好ましく、逆にユーザーにとっては知る権利がありますので「どの様な状態で」「どの 様な条件の下」「音量が○○dB」ということをお聞きになることが先決です。但し、マフラーという物は金属で出来てお り、消音器は複雑な構造を持っていますので純正品を含め消耗することを考えて早めの交換をしていただきたいものです。 腐食等を起こしマフラー本来の働きが出来なくなると大気汚染や騒音公害といった問題や愛車の性能を100%発揮するこ とができなくなります。事前の事故を防ぐ意味でも日頃のマイカーの点検を怠らず、不具合が見つかったときは速やかに 交換することをおすすめいたします。

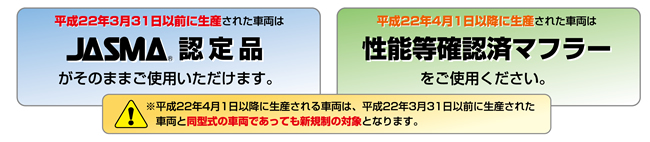

車検対応保安基準適合

平成25年4月1日より、平成22年4月1日以降に生産された車両が、初めて車検を迎えることになります。これらの車両に装着されているスポーツマフラーは「事前認証」を取得したマフラーでないと、車検を受けることができません。

車検を受ける前に、後付消音器の性能等確認機関が発行する表示/プレートをご確認の上、車検をお受けください。

また、平成22年3月31日以前に生産された車両で、JASMA認定品をご使用の方は、引き続き車検を受けることができます。 性能等確認済マフラーについての詳細は下記PDFをご覧ください。

消音器の音量等に関する規制

- 騒音低減機構を容易に除去することができる構造の禁止

- 加速走行騒音防止性能の義務付け

使用過程車(平成22年度4月1日以降の生産車に限る)について、いままでの近接排気音に付け加え、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止するものであること」が新たに追加されます。具体的には下記のA又はBの基準に適合するものとします。 (乗車定員11人以上の自動車、車輌総重量3.5トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車は除く。)

A.次のいづれかの表示のあるマフラー

- 純正品表示(車両形式認証を受け亜自動車が備える純正マフラーに行う表示

- 装置型式指定品表示(自マーク)

- 性能等確認済表示(登録性能等確認機関が確認した後付マフラーに行う表示)

- 国連欧州経済委員会規制(ECE規制)適合品表示(Eマーク)

- 欧州連合司令(EU司令)適合品表示(eマーク)

B.次のいづれかの自動車等が現に備えているマフラー

- 加速走行騒音レベルが82dB(原動機付自転車は79dB)以下である自動車など

- 加速走行騒音レベルがECE規則またはEU指令に適合する自動車

わくわくパーツハンドブック2025

わくわくパーツハンドブック2025

(PDF軽量版 約19MB)

NAPAC Member's 2025

NAPAC Member's 2025

(Webカタログで開きます)

アルミホイールの基礎について

アルミホイールの基礎について

(2024年1月公開・制作JAWA)

AP82プレゼントキャンペーン

AP82プレゼントキャンペーン

(2024年CPは終了しました)

アルミホイール選びの新基準

アルミホイール選びの新基準

「JAWAスリースター」

当会が加盟する日本自動車会議所の

当会が加盟する日本自動車会議所の 情報ページ「クルマの情報館」が公開中